プログラミングが楽しくなるきっかけは、自分で何かを形にして動かせたという達成感や喜びを経験する瞬間にあります。その一方で、「学習を開始したものの文法や基礎ばかりでつまらない」「環境設定で挫折しそう」「思ったよりも概念が難解で勉強が辛い」という声も耳にします。

また実務レベルのスキルに至るために要する時間も長いため「この学習法で合っているのか?」「いつになったら楽しいと感じられるのか?」と不安になる方も多いのが実情です。

この記事では、プログラミングの勉強を進めていて楽しくなる瞬間や必要な期間、つまらないと感じる理由、挫折しそうな際の対処方法についてわかりやすく紹介します。

プログラミングが楽しくなるタイミングは?

プログラミングが「楽しい」と感じるタイミングは、主に「達成感」「創造性」「成長」を感じる瞬間に集中しています。

特に、初心者の方が最初の楽しさを感じるのは、地道な基礎学習を終え、「自分のコードが実際に動いた」という瞬間です。

具体的な「楽しくなるタイミング」は以下の通りです。

目に見える結果から達成感を得たとき

プログラミング学習における「楽しい!」は、多くの場合、基礎的な知識を習得し、実践の過程で目に見える形で結果が出たときに訪れます。この最初の達成感こそが、初心者がつらい時期の壁を乗り越える原動力と言えます。

- 自分で書いたプログラムが思い通りに動いた瞬間

- Webサイト、ToDoリストなどの作品を完成させたとき

- エラーの原因を調べ、自力で解決したとき

わかりやすいタイミングは、チュートリアルや写経(コードの書き写し)ではなく、自力でコードを書き、それがエラーなく思い通りに動作した瞬間です。

例えば、「Hello World」を表示させるだけでも感動はありますが、学習を進める中で難易度が上がり、何時間も悩んだ末に、簡単な計算プログラムやウェブページの基本的な動き(ボタンを押すと色が変わるなど)を自分の力で実装できたときの喜びは格別です。

また、プログラム学習でハードルが高いとされる「エラーとの戦い」を乗り越えた瞬間は、大きな達成感につながります。何が間違っているのか全く分からず、何時間も格闘したバグの原因を突き止め、コードを修正して処理が実行されたとき、「謎が解けた!」という快感と、「やればできる」という自信が湧き上がります。

この小さな成功体験の積み重ねが、「プログラミングは難しいが、面白い」という感覚に変わり、次のステップへ進むモチベーションとなります。このフェーズを経験することで、学習初期の退屈さや挫折しそうになる気持ちを上回る楽しさを感じられるようになります。

自分のアイデアが形になったとき

プログラミングが単なる知識の習得から「趣味」や「クリエイティブな活動」に変わるのが、自分の頭の中にあるアイデアを実際に動く形にできたときです。このタイミングで、プログラミングは問題解決のための手段であると同時に、強力な「ものづくりのツール」として認識されます。

- 創造性を発揮できたとき

- 業務や生活が効率化できたとき

- 基本機能が実装できるようになったとき

具体的には、学習初期の文法習得を終え、簡単なWebサイトの制作、業務効率化のための小さな自動化ツール、あるいはシンプルなゲームなどを「自分の発想に基づいて」完成させたときにこの楽しさを感じます。誰かの真似ではなく、機能やデザインの一部に自分の工夫やアイデアを盛り込んだとき、その作品は単なるコードの集合体ではなく、「自分の創造物」に変化するのです。

開発したものを友人や家族に見せたり、インターネットで公開したりして、他者からのフィードバックを得られると、喜びはさらに深まります。自分が作ったものが実際に誰かの役に立ったり、「面白い」「便利だ」と評価されたりすることで、「もっとこうしたら良くなるのでは?」という探求心と創造性が刺激され、さらなる開発意欲につながります。

このような「アイデア→実装→評価」というサイクルが回り始めると、プログラミングはゲームのレベルアップのように感じられ、学習への熱意が持続するようになります。

スキルの成長を実感したとき

プログラミングにやりがいを感じる気持ちは、自身のスキルが客観的に向上していることを実感したときに、成長の実感からくる喜びや面白さとして定着します。これは、最初期の「動いた!」という感動とは異なり、技術者としての自己肯定感や自信を育むタイミングです。

- コーディングが速くなったとき

- より「美しいコード」が書けるようになったとき

- 新しい技術を学んでいるとき

この楽しさを感じる具体的な瞬間としては、まず効率性の向上が挙げられます。以前は丸一日かかっていたタスクが、新しい知識やテクニックを導入したことで数時間で完了したり、コードを書くスピード自体が目に見えて速くなったりしたときです。

また、知識が点と点としてバラバラだったものがつながり、複雑な構造や概念が「腑に落ちる」瞬間も大きな喜びです。なぜそのフレームワークが必要なのか、なぜその設計パターンが優れているのかといった、本質的な理解が進むと、単なるコーディング作業ではなく、まるでパズルを解いているような感覚を覚えるかもしれません。

さらに、以前の自分では書けなかったような、無駄のない、簡潔で「美しいコード」を書けるようになったときも、成長を実感します。この段階に達すると、新しい技術の登場や変化の激しいIT業界の動向が、「学ぶべき面倒なもの」から「楽しんで取り組める新しいチャレンジ」へと認識が変わり、プログラミング学習そのものが継続的な楽しみに変わってくるでしょう。

プログラミングが楽しくなるまでの期間

一言でプログラミングが楽しいと言っても、学習や習得のフェーズによって意味合いは異なります。それぞれの目安について3つに分けて紹介します。

- 最初の「楽しい」を感じるまで

- ものづくりの「楽しさ」を感じるまで

- 仕事で通用する「楽しさ」を感じるまで

人によって考え方や感じ方に相違はあるかもしれませんが、以下でみていきましょう。

最初の「楽しい」を感じるまで

未経験者がプログラミング学習を始めてから入門レベルの知識を身につけるまでの期間は、目安として約1〜3ヶ月(200〜300時間)とされています。この時期は、環境構築や基本的な文法の習得など、地味でつまずきやすい段階です。

初期段階で楽しさを感じるタイミングは、チュートリアルを離れ、自分で書いたコードが思い通りに動いた瞬間です。例えば、簡単な計算プログラムや、Webページの色が変わるなどの小さな動作を自力で実現できたときです。

ものづくりの「楽しさ」を感じるまで

基礎知識を習得し、次に「自分のアイデアを形にする」楽しさを感じるまでの期間は、最初の達成感からさらに約3〜6ヶ月(300〜600時間)を目安とするとよいでしょう。

この段階では、文法や構造の理解が進み、CRUD操作(作成・読み取り・更新・削除)といったアプリケーションの基本機能を実装できるようになります。

簡単なWebサイトやタスク管理アプリなど、「一つの作品」をゼロから完成させられるようになると、プログラミングが単なる学習から「クリエイティブな活動」に変わります。

仕事で通用する「楽しさ」を感じるまで

プログラミングを仕事として、あるいは実務レベルで活用できる楽しさを感じるまでには、総学習時間で約1,000時間以上が必要と言われ、期間としては半年〜1年以上が目安となります。

この楽しさは、単にコードが動くことではなく、複雑な課題を論理的に解決する知的快感と、自分のスキルが社会的な価値を生む実感にあります。

業務効率化ツールを開発して同僚に感謝されたとき、プロジェクトで難易度の高い機能の実装を任されたとき、あるいは新しい技術を習得して自分の市場価値が高まったと感じたときなど、プロの技術者としての成長と貢献を通して大きなやりがいと楽しさを感じられるようになります。

プログラミング学習がつまらないと感じる理由

今度は逆にプログラミングを勉強することが「つまらない」と感じる理由についてみていきましょう。

何がわからないか、わからない状態だから

プログラミングの学習がつまらなく感じるのは、「何がわからないか、自分でも把握できない」状態に陥ったときです。この状態は、主にエラー解決の時に発生します。コードが動かない原因が、文法のミスなのか、設定のミスなのか、それとも根本的なロジックのミスなのか、初心者には判別がつきません。

エラーメッセージを見ても意味が理解できず、検索するにしても適切なキーワードが思い浮かばないため、問題解決の糸口が見つからず、学習が完全に停滞します。

この孤独で終わりの見えない格闘が、大きなストレスとなり、コードを書くのがつらいと感じさせる要因となります。独学で勉強している場合、この問題に直面したときにすぐに質問できる相手がいないことが、挫折に直結します。

成果が見えない期間が長いから

プログラミング学習は、最初の段階では成果が見えない期間が長く、それがつまらなさにつながります。例えば、Webサイトの見た目を作るHTMLやCSSとは異なり、サーバーサイドの言語やデータベースの学習は、地道な文法や理論の習得が中心となります。

何時間、何十時間と学習を続けても、まだ小さなアプリやサービスを完成させるレベルには達せず、目に見える「作品」が生まれません。

インプットばかりが続き、アウトプットの楽しさを感じられないため、「この努力はいつ報われるのだろうか」という不安や焦りが生じます。楽しさを感じるには「小さな成功体験」の積み重ねが重要ですが、その成功体験を得るまでの道のりが長く感じられることが、学習への意欲を低下させる原因となります。

抽象的な概念の理解が追いつかないから

プログラミング学習では、抽象的で独特な概念が次々と登場し、その理解が追いつかないことが、学習をつまらなくさせます。特に「オブジェクト指向」「非同期処理」「クラスとインスタンス」といった考え方は、日常生活で使う論理とは異なるため、直感的な理解が難しく、座学で文字を追うだけでは頭に入りにくいものです。

これらの概念が理解できないと、コードがただの「暗号の羅列」に見えてしまい、なぜこのコードが必要なのかという本質的な部分が見えなくなります。

その結果、ただコードを丸暗記しようとしたり、意味を深く考えずに先に進もうとしたりすることで、さらに理解が追いつかなくなり、プログラミングの面白さである「問題を論理的に解決する快感」を得られず、学習が苦痛に変わってしまいます。

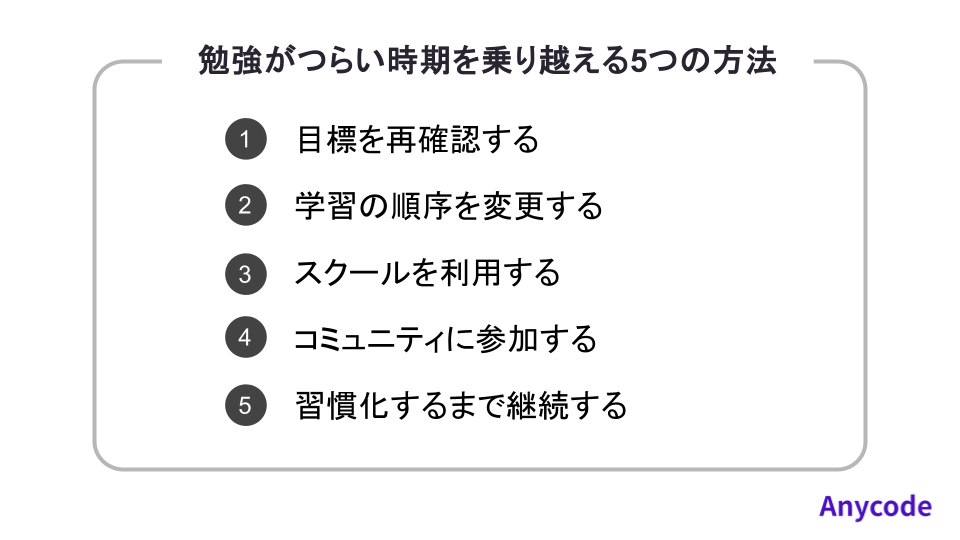

勉強がつらい時期を乗り越える5つの方法

ここでは、プログラミングの勉強に挫折しそうな際の対処方法を5つ紹介します。

以下で順番にみていきましょう。

1.目標を再確認する

学習がつまらなく、つらいと感じたときは、プログラミングを始めた理由(最終目的)を立ち止まって再確認することが重要です。なかでも「何となく」始めた人は、具体的なゴールが見えないため挫折しやすくなります。

目標が「転職」であれば、なぜエンジニアになりたいのか、どのようなアプリを作りたいのかを具体的にイメージし直します。目標が「自分のサービス開発」であれば、いつまでにプロトタイプを完成させるかスケジュールを明確にします。

明確で強い目標は、モチベーションが低下したときの心の支えとなり、一時的なつらさを乗り越えるための原動力になります。また、目標に応じて「今学ぶべきこと」が明確になり、学習の迷走を防ぐ効果もあります。

2.学習の順序を変更する

学習の難易度が高すぎたり、座学ばかりで飽きたりした場合、学習の順序や内容を意図的に変更してみましょう。抽象的な概念(オブジェクト指向など)の理解に苦戦しているなら、一度立ち止まって、簡単なWebサイト制作など、すぐに目に見える成果が出るアウトプット中心の学習に切り替えるのが効果的です。

また、難易度の高い言語(JavaやC++など)から始めてつまずいた場合は、PythonやHTML/CSSなど、比較的簡単な言語に一旦戻り、プログラムが動く楽しさを先に体験することで、自信を取り戻すことも一つの方法です。

「つらいと感じていること」から一時的に距離を置くことで、新鮮な気持ちで学習に取り組めるようになります。

3.スクールを利用する

独学での挫折原因の多くは、「エラー解決の困難さ」と「質問できる相手がいないこと」にあります。これらを解決する方法の一つが、プログラミングスクールの活用です。スクールでは、教材やロードマップが体系的に整備されているため、「何を学ぶべきか分からない」という不安が解消されます。

また、講師やメンターに質問できる環境があるため、一人では数日かかるエラーも数分で解決でき、学習の停滞を防げます。

費用はかかりますが、時間を大幅に節約し、確実にスキルを習得して挫折率を下げるための最も効果的な手段と言えます。

4.コミュニティに参加する

孤独な学習はモチベーションの維持を困難にします。プログラミングのオンラインコミュニティやSNS上での交流などを活用して、仲間や先輩とつながることが、つらい時期を乗り越える力になります。

コミュニティに参加することで、「自分だけが難しいと感じているのではない」と安心感を得られたり、他の学習者の進捗を見て刺激を受けたりできます。また、エラーでつまずいたときに、すぐに質問の投稿ができ、アドバイスを得られるため、問題解決までの時間を大幅に短縮できます。

学習のつらさを共有し、互いに励まし合う環境を持つことが、学習の継続に欠かせません。

5.習慣化するまで継続する

プログラミングは、最初のうちは強い意志が必要ですが、「毎日やること」として習慣化してしまえば、つらさを感じにくくなります。最初の数週間は、「毎日15分だけでもコードに触れる」といった小さなルールから始めましょう。

重要なのは、学習の量ではなく、「途切れさせないこと」です。習慣化が定着するまで、モチベーションの有無に関わらず継続することで、学習が歯磨きや食事のように「やらないと気持ち悪いもの」に変わります。

プログラミングは知識の定着に時間がかかるため、毎日コツコツと積み重ねる習慣が、長期間の学習を成功させるための鍵となります。