プログラミングが上達しないと感じるのは、多くの学習者が経験する自然なことです。焦る必要はありません。原因は一つではなく、いくつかの要因が組み合わさっている場合がほとんどです。ご自身の状況と照らし合わせながら、解決のヒントを探してみましょう。

この記事では、プログラミングが上達しない原因と対策、上達する人の共通点、する人としない人の違い、上手になるための工夫について紹介します。

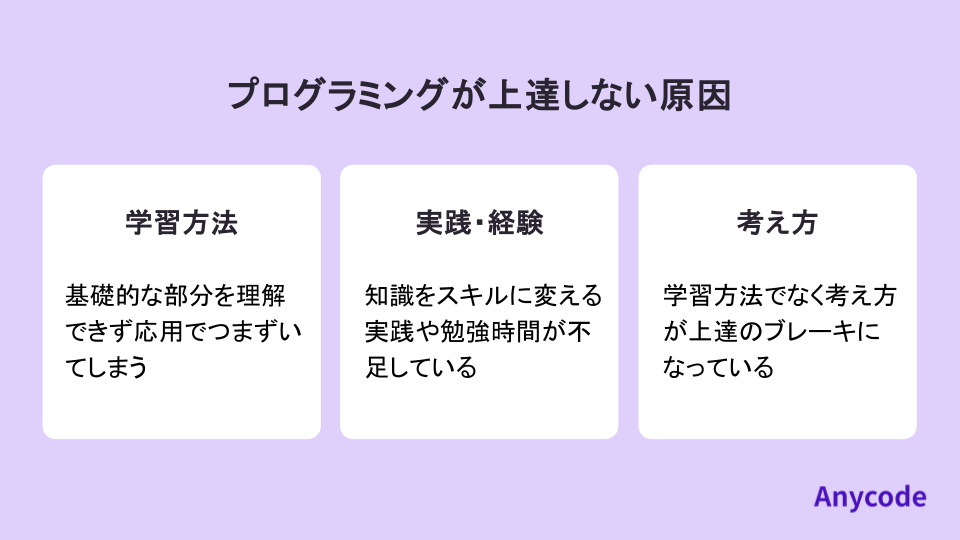

プログラミングが上達しない原因と対策

プログラミングの技能が向上せず、伸び悩む理由についてみていきましょう。主な原因として「学習方法」「実践・経験」「考え方」の3つが考えられます。

それぞれの原因と対策を以下で説明します。

学習方法の問題

学習方法に問題がある場合、プログラミングの上達は難しくなります。最初からすべてを理解する必要はありませんが、基礎的な部分をショートカットしすぎると応用でつまずきます。

- 基本概念の理解が追い付いていない

- インプット過多・アウトプット不足

- 「写経」で満足している

基本概念の理解が追い付いていない

家を建てる時、土台が最も重要です。プログラミングにおけるデータ型、変数、制御構文(if, forなど)、関数といった基本の概念をしっかり理解しないまま、フレームワークなどの応用技術に手を出すと、後で必ずつまずきます。急がば回れで、基礎を固めましょう。

チュートリアル通りなら動くけれど、少し仕様を変えようとすると途端に手が止まってしまったり、エラーが発生した際に何が原因で、どこを修正すればよいのか見当がつかなくなったりするケースが該当します。これは、コードが「なぜ」そのように動くのかという根本的な仕組みを理解していないために起こります。

一見、遠回りに思えても、プログラミング言語の基本的な仕組み、データ構造やアルゴリズムの初歩、そしてインターネット通信の概要といった基礎をしっかり学ぶよう心がけましょう。基礎という揺るぎない土台があってこそ、新しい技術もスムーズに習得でき、未知の問題にも対応できる真の実力が身につきます。

インプット過多・アウトプット不足

逆のパターンとして学習意欲が高い人ほど陥りやすいのが、インプットとアウトプットのバランスが崩れ、「知っている」だけで「できない」状態になってしまう問題です。技術書を何冊も読んだり、オンライン教材の動画をたくさん視聴したりすることで、知識は増えていきます。

しかし、それだけで満足してしまい、実際に自分の手でコードを書く「アウトプット」が不足していると、知識はなかなか定着しません。

学んだことを使って、簡単なプログラムでも良いので何かを作ってみることが非常に重要です。例えば、「教材を1章読んだら、学んだ内容を使って簡単なプログラムを書いてみる」「新しい関数を知ったら、すぐにそれを試すコードを書いてみる」といった習慣をつけることが有効です。

学習時間の比率を「インプット3割、アウトプット7割」程度に意識し、小さなものでも良いので、とにかく自分の頭で考えてコードを書く経験を積み重ねることが、上達への鍵となります。

「写経」で満足している

チュートリアルや教材のコードをそのまま書き写す「写経」は、プログラミング学習の初期段階で有効な手法です。しかし、そのやり方を間違えると、思考停止に陥り、成長を妨げる原因にもなります。コードの意味を理解せず、エラーなく動いたことで満足してしまっていては、単なるタイピングの練習にしかなりません。

その結果、チュートリアルの内容を少しでも外れると全く対応できなくなり、自分で考えて問題を解決する力が一向に身につきません。エラーが出ても自力で原因を探ろうとせず、すぐに答えを見て修正する癖がついてしまうことも問題です。

写経をする際は、能動的な姿勢が求められます。「なぜこのコードで動くのか」「この関数は何を返しているのか」「この部分を別の書き方にしたらどうなるか」を考え、実際にコードを改変してみることで、理解が深まります。

写経が終わったら、元のコードを見ずに同じものを再現してみたり、自分なりのアレンジを加えて機能を追加・変更してみたりすることも効果的です。

実践・経験の問題

知識をスキルに変えるための実践や勉強時間が不足しているケースが該当します。

- 自分でゼロから作っていない

- コードを書いた経験が足りない

- 勉強時間が少ない

自分でゼロから作っていない

書籍やチュートリアルでの学習は、プログラミングの第一歩として有効です。しかし、いつまでもその段階に留まっていると、成長は頭打ちになります。なぜなら、用意されたコードをなぞるだけでは「わかったつもり」になってしまい、応用力や問題解決能力が育たないからです。

基礎を理解した次の段階では、課題をこなすだけでなく、自分で作りたいものを決めて、ゼロから開発する経験が成長に繋がります。

最初は簡単なもので構いません。「ToDoリスト」「簡単なブログ」「好きなWebサイトの模写」など、自分が興味を持てるものから始めましょう。

コードを書いた経験が足りない

プログラミングはスポーツや楽器の練習と似ています。毎日少しでもコードに触れることで、思考力が鍛えられ、知識が定着します。コードを書く経験が不足していると、以下のような問題が生じます。

- 知識が記憶に定着せず、すぐに忘れてしまう。

- エラーメッセージを読んでも、原因がどこにあるのか見当がつかない。

- 実現したい処理を、どのようにコードに落とし込めばよいか発想できない。

- タイピングの速度が遅く、思考のスピードにコーディングが追いつかない。

上達のためには、繰り返し手を動かすことが大切です。毎日少しの時間でもいいので、簡単な問題を解いたり、小さなツールを作ったりして、常にコードに触れる習慣をつけましょう。アウトプットの量をこなすことで、知識がスキルへと昇華し、思考とコーディングがスムーズに結びつくようになります。

勉強時間が少ない

プログラミングは、習得すべき知識の範囲が広く、また技術の進化も速い分野です。言語の文法はもちろん、アルゴリズム、データ構造、フレームワーク、データベース、ネットワーク、OSなど、関連する知識は多岐にわたります。そのため、上達するには学習時間の確保が欠かせません。

初学者のうちは、学んだことが記憶に定着しずらいです。週に一度だけ長時間勉強するよりも、たとえ短い時間でも毎日学習を続ける方が、知識の定着率が高まります。学習が途切れる期間が長いと、以前学んだ内容を思い出す作業に時間を取られ、なかなか先に進むことができません。

プロとして活躍しているエンジニアたちも、日々の業務とは別に、新しい技術を学ぶための時間を確保し続けています。趣味や他の活動との両立は大変かもしれませんが、プログラミングを本気で上達させたいのであれば、意識的に学習時間を捻出し、それを習慣化することを意識しましょう。

考え方の問題

学習方法や投下した時間の問題だけでなく、考え方が上達のブレーキになっていることもあります。

- 完璧主義すぎる

- 他人と比較してしまう

- 目的が曖昧

完璧主義すぎる

プログラミング学習において、完璧主義は大きな足かせとなります。学習の初期段階で失敗を恐れすぎると、かえって前進できなくなってしまいます。「完全に理解してからでないとコードを書いてはいけない」「ミスなく実装しなければならない」といった考えに囚われ、第一歩を踏み出すのに時間がかかってしまうのです。

このマインドセットは、些細なエラーや理想通りではないコードに直面した際に、「自分はなんてダメなんだ」と過度に落ち込ませ、学習意欲を削いでしまいます。また、リファクタリング(コードの改善)にばかり時間を費やし、実際に機能を実装するという経験を積む機会が減ってしまいます。

大切なのは、「完璧よりもまず終わらせる(Done is better than perfect)」という考え方です。まずは60点の出来でも構いません。不格好でも、もっと良い書き方があったとしても、とにかく「動くもの」を完成させることを最優先にしましょう。

一度完成させてしまえば、そこから改善していくことができます。不完全さを受け入れ、小さな成功体験を積み重ねていくことが、着実にスキルアップしていくための鍵となります。

他人と比較してしまう

SNSなどで他の学習者の進捗や成果物が簡単に目に入る現代において、他人と自分を比較してしまうことは、モチベーションを低下させる大きな要因です。例えば、「自分より後から学習を始めた人が、すでにかっこいいポートフォリオサイトを公開している」「同僚が新しい技術をあっという間に習得している」といった状況を見て、焦りや劣等感を抱いてしまうのです。

しかし、学習のペースや背景、得意な分野は人それぞれです。他人の目に見える成果は、その裏にある膨大な試行錯誤や努力の「結果」に過ぎません。その一部分だけを切り取って自分の現在地と比較しても、自信を失うだけで何も生まれません。「自分には才能がないのかもしれない」という無力感に苛まれ、本来楽しかったはずのプログラミング学習自体が苦痛になってしまうこともあります。

この罠から抜け出すには、比較対象を「過去の自分」に設定することが重要です。昨日理解できなかったことが、今日理解できるようになった。1週間前には書けなかったコードが、今なら書ける。そうした自分自身の成長に目を向け、その小さな進歩を認め、褒めてあげましょう。

目的が曖昧

「プログラミングができるようになりたい」という漠然とした動機だけで学習を始めると、多くの場合、途中で道に迷ってしまいます。これは、ゴールが不明確なままマラソンを走るようなもので、どの方向に、どれくらいのペースで走れば良いのかが分からず、すぐに疲弊してしまうのです。

プログラミングで学べる技術の範囲は非常に広く、次々と新しい技術が登場します。明確な目的がなければ、「次に何を学ぶべきか」という判断基準がなく、情報の大海原で溺れてしまいます。また、学習を進めていく際には、エラーの解決など、困難な壁がつきものです。その壁にぶつかった時、「これを乗り越えてでも達成したい」という具体的な目的がなければ、「なぜこんなに苦労しているのだろう」と感じ、学習を続ける強い動機を維持することが難しくなります。

上達し続けるためには、「プログラミングを使って何をしたいのか」という具体的な目的を設定することをおすすめします。「業務上の作業を自動化したい」「趣味に関連したスマホアプリを作りたい」「オリジナルのゲームを開発したい」など、ワクワクするような目標を立てましょう。

明確なゴールがあれば、そこから逆算して「今、学ぶべき技術は何か」がクリアになります。そしてその目的が、困難を乗り越えるための強力なエネルギーとなってくれるのです。

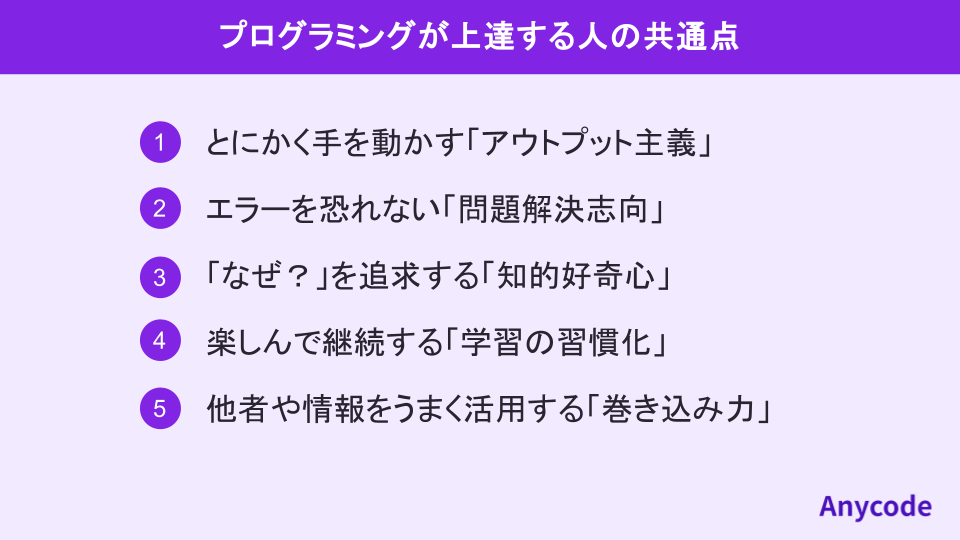

プログラミングが上達する人の共通点

ここでは、プログラミングが上達する人の共通点を紹介します。

以下で、それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。

とにかく手を動かす「アウトプット主義」

プログラミングがすぐに上達する人は、インプット(学習)した知識をすぐにアウトプット(実践)に繋げます。

- 作りたいものがある:「こんなアプリがあったら便利」「あのサービスを自分でも作ってみたい」という具体的な目標が、強力な学習のエンジンになります。

- 学んだらすぐ書く:本や動画で新しい構文や技術を学んだら、すぐにエディタを開いて自分でコードを書いて試します。

- 小さな成功を積み重ねる:最初から大きなものを作ろうとせず、「ボタンを押したら文字が変わる」「入力した内容が表示される」といった小さな機能の実現を楽しみ、それを積み重ねていきます。

完璧なものを作ることに固執せず、「まずは動くもの」を素早く作り上げることを目指すため、試行錯誤の回数が多くなります。その過程で小さな成功体験と失敗を積み重ね、揺るぎない自信と応用力を育てることにつながります。

エラーを恐れない「問題解決志向」

プログラミングを継続できる人は、エラーは避けるべき敵ではなく、成長のためのヒントだと捉えています。

- エラーメッセージをしっかり読む:エラーが出た時、慌てずにメッセージを読み解き、何が原因なのかを突き止めようとします。英語でも翻訳ツールを使いながら理解しようと努めます。

- 検索スキル(ググり力)が高い:的確なキーワードで検索し、必要な情報にたどり着く能力に長けています。公式ドキュメントや信頼できる技術ブログ(Qiita, Zennなど)を参考にします。

- 問題を切り分けるのがうまい:複雑な問題に直面したとき、「どこまでが正常に動いていて、どこからが問題なのか」を特定するために、問題を小さな単位に分解して考えます。

このようにエラーを乗り越えるたびに得られる達成感が、次の学習への強力なモチベーションとなり、自走できるエンジニアへと成長させていくのです。

「なぜ?」を追求する「知的好奇心」

コードが「動けばOK」で終わらないのが、上達する人の特徴です。彼らはコードが「なぜ動くのか」「どういう仕組みなのか」という裏側に関心を持ちます。

- 仕組みを理解しようとする:ライブラリやフレームワークをただ使うだけでなく、「内部ではどのような処理が行われているのか」に興味を持ち、調べようとします。この探究心が、応用力やトラブルシューティング能力の基礎となります。

- 他人のコードを読むのが好き:GitHubなどで公開されている上手な人のコードを読み、「なぜこういう書き方をしているのか」を学ぶことに積極的です。

- 新しい技術にアンテナを張っている:常に新しい技術やトレンドに関心を持ち、楽しんで情報収集をしています。

この「なぜ?」を繰り返す探究心が、知識の応用範囲を広げます。表面的な書き方を覚えるだけでは対応できない未知の問題に直面したとき、原理原則への理解が、解決への糸口を見つけ出す助けとなります。

楽しんで継続する「学習の習慣化」

プログラミングスキルは一朝一夕には身につきません。だからこそ上達する人は、プログラミングを特別な勉強ではなく、生活の一部として自然に取り組んでいます。

- 毎日コードに触れる:1日に長時間まとめて学習するより、たとえ15分でも毎日コードに触れることを大切にしています。

- プログラミング自体を楽しんでいる:義務感ではなく、パズルを解くような感覚や、モノ作りをする喜びを感じながら取り組んでいます。楽しんでいるからこそ、自然と継続できます。

- 比べる相手は「昨日の自分」:他人の進捗と比べて一喜一憂するのではなく、自身の成長に目を向け、昨日できなかったことができるようになった自分を認めます。

楽しみながらコツコツと取り組むことで、自己肯定感を維持しながら長期的な学習を継続できます。この「楽しむ力」と「習慣化する力」の相乗効果が、数年後に大きな技術力の差となって表れます。

他者や情報をうまく活用する「巻き込み力」

学習効率が高い人は、一人で抱え込まず、外部の力や情報をうまく活用して成長を加速させます。

- 質問がうまい:分からないことがあった時、「何がしたいのか」「何を試したのか」「どういうエラーが出ているのか」を明確に整理して質問できます。

- 情報発信を厭わない:学んだことをブログやSNSで発信(アウトプット)します。これにより、知識が整理されて深く定着するだけでなく、他者からフィードバックを得られることもあります。

- コミュニティに属している:勉強会やオンラインコミュニティに参加し、同じ目標を持つ仲間と交流したり、先輩エンジニアから刺激を受けたりしています。

このように、一人で完結せずに周囲をうまく巻き込むことで、学習の効率と質を最大限に高めているのです。

プログラミングが上達する人としない人の違い

これまでの内容を踏まえ、「プログラミングが上達する人」と「なかなか上達しない人」の違いを、具体的な行動や考え方の対比で解説します。

| 上達する人 | 上達しない人 | |

|---|---|---|

| エラーとの向き合い方 | エラーを「成長のヒント」と捉え、原因究明のプロセスを楽しむ。 | エラーを「失敗・邪魔者」と捉え、思考停止したり諦めたりする。 |

| 実践への姿勢 | アウトプット中心。学んだらすぐに手を動かし、何かを作る。 | インプット中心。知識を学ぶだけで満足し、なかなか実践に移さない。 |

| 知識への探究心 | 「なぜ動くのか」という仕組みや背景に関心を持ち、深く理解しようとする。 | 「動けばOK」と考え、コピーしたコードなど表面的な理解で満足する。 |

| 学習の継続性 | 学習が「習慣化」している。毎日少しずつでもコードに触れる。 | モチベーション依存。やる気にムラがあり、学習が途切れ途切れになる。 |

| 他者との関わり方 | 他者や情報をうまく活用する。質問が上手で、コミュニティにも積極的。 | 一人で抱え込み自己完結しがち。質問が苦手で、他人と比較して落ち込む。 |

このように、両者の違いはプログラミングの才能というより、学習への向き合い方にあります。

もし自身が「上達しない人」の側に当てはまる項目があったとしても、心配は無用です。これらの違いは、意識と行動を変えることで、今からでも乗り越えることができます。

まずは一つでも「上達する人」の習慣を真似してみることから始めてみるとよいでしょう。

プログラミングが上手くなるための工夫

ここでは、プログラミングが上手くなるための工夫を3つ紹介します。

- 上手な人から教わる

- 自分で考えてプログラムを作る

- 一緒に学習する仲間をつくる

上手な人から教わる

独学でプログラミングスキルを伸ばすことには限界があり、時として誤った知識や非効率な書き方を自己流で固めてしまう危険性があります。そこで有効なのが、自分より経験豊富な師匠から直接教わるという方法です。メンターとなる先輩エンジニアを見つけ、定期的にコードレビューをお願いすることは、スキルアップの最短経路と言えるでしょう。自分一人では決して気づけない設計上の問題点や、より洗練されたコードの書き方、業界標準のコーディング規約などを具体的に指摘してもらうことで、視野は一気に広がります。

また、ペアプログラミングを経験するのも非常に効果的です。上手な人がどのように問題を分析し、思考をコードに落とし込んでいくのか、そのプロセスを間近で見ることは、どんな教材よりも雄弁に実践的なスキルを教えてくれます。

質問する際には、「動きません」と丸投げするのではなく、「〇〇という目的のために△△と実装し、□□というエラーが出ました」のように、状況を整理して尋ねることで、相手も的確なアドバイスをしやすくなります。このように、先人の知恵を借りることで、無駄な時間を削減し、質の高い学びを効率的に得ることができるのです。

自分で考えてプログラムを作る

プログラミングの入門段階では、チュートリアルや教材のコードを書き写す「写経」を行いますが、それだけを繰り返していては本当の実力が身につきません。上手くなるためには、インプットした知識をもとに「自分なりに考えながらプログラムを作る」というプロセスが必要です。

新しいアプリケーションを作ろうと思い立ったら、いきなりコードを書き始めるのではなく、まずはノートやツールを使い、どのような機能が必要か、どのようなデータ構造が適切か、画面遷移はどうなるか、といった設計部分を自分でじっくり考えてみましょう。この設計フェーズを経ることで、実装の全体像を把握でき、手戻りが少なくなります。

また、エラーに遭遇した際には、すぐに答えを検索するのではなく、最低でも30分は「なぜこのエラーが起きるのか」を自分で仮説を立てて検証する時間を設けることが重要です。

このような試行錯誤を通して、問題解決能力が鍛えられます。学習した内容を応用して、チュートリアルにはないオリジナルの機能を追加してみるのも素晴らしい訓練です。自分の頭で考え、悩み、手を動かして作り上げた経験だけが、未知の課題にも対応できる本物の応用力を育ててくれます。

一緒に学習する仲間をつくる

プログラミング学習は、時に孤独で、困難な壁にぶつかって挫折しやすい道のりです。この長い道のりを乗り越え、学習を継続するための支えとなるのが、「一緒に学習する仲間」の存在です。同じ目標に向かって努力する仲間がいるという事実は、モチベーションを維持することに役立ちます。

X(旧Twitter)などのSNSで学習専用のアカウントを作り、日々の進捗や学んだことを発信すれば、自然と同じ境遇の学習者と繋がることができます。他者の頑張る姿が日々の刺激となり、「自分も負けていられない」という前向きな気持ちが湧いてくるでしょう。

また、地域の勉強会やオンラインのもくもく会(集まって黙々と作業する会)に参加するのも有効です。そこでは、自分が知らなかった便利なツールや効率的な学習方法といった有益な情報交換ができますし、抱えている問題を相談すれば、思わぬ解決のヒントが得られることもあります。

さらに、仲間と知識を教え合うことは、学んだ内容をアウトプットする絶好の機会となり、自分自身の理解をより一層深めることに繋がります。孤独な学習から脱却し、仲間と切磋琢磨する環境に身を置くことは、技術的な成長だけでなく、精神的な支柱を得る上でも非常に重要な工夫なのです。